Unsere Mission lautet DECODING THE FUTURE – dies bedeutet, dass wir als Pioniere die Zukunft digitaler Infrastrukturen prägen. Dies gelingt uns, indem wir Förder- und Forschungsprojekte betreuen, welche nicht nur das Hier und Jetzt, sondern vor allem die Technologie der Zukunft beeinflussen. Mit unseren Förderprojekten treiben wir innovative Ideen im Zuge der Energiewende voran und forschen mit unseren Partnern aus Industrie und Wissenschaft an verschiedenen Projekten aus den Bereichen Digitalisierung, Smart Grid, Steuerungsoptimierung, Niederspannung und Netzoptimierung. Dank der Bereitstellung von Fördermitteln ist es möglich, schnelle Fortschritte zu erzielen und eine Basis für neue technologische Entwicklungen zu schaffen.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick zu unseren laufenden Förderprojekten sowie zu den Verantwortlichkeiten im Hause der VIVAVIS AG.

Aktive Förderprojekte

AGenC

Laufzeit: 01.10.2022 bis 30.09.2025

Wofür steht AGenC?

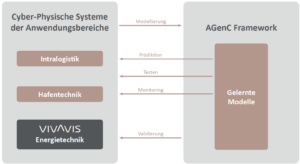

Automatische Generierung von Modellen für Prädiktion, Testen und Monitoring cyber-physischer Systeme.

Wovon handelt AGenC?

Nahezu alle Anwendungsfelder der Informationstechnik von Mobilität über Logistik und Maschinenbau bis hin zur Energietechnik werden von cyber-physischen Systemen dominiert. CPS sind vernetzte Rechnersysteme (,,cyber”), die über Sensoren und Aktuatoren direkt mit der Umwelt (,,physisch”) interagieren. Komplexe CPS bei Entwurf und im Betrieb zu prüfen (Testen), während des Einsatzes zu überwachen (Monitoring) oder eine Vorhersage des Systemverhaltens abzugeben (Prädiktion), ist extrem aufwendig. Für alle diese Anwendungen werden valide Modelle der Systeme benötigt. Allerdings sind Teilkomponenten oder sogar ganze Teilsysteme moderner CPS oft nur als eine Black-Box verfügbar, deren interne Realisierung nicht oder nur bedingt bekannt ist. In diesem Fall müssen Modelle erst aufwendig erstellt werden, was häufig in manueller Arbeit geschieht oder komplett unterbleibt. Ebenso fehlen Qualitätsmetriken für Einsatz und Übertragbarkeit der Modelle in ihren Anwendungen sowie für die Auswahl und den Vergleich verschiedener Modelltypen. Bisher sind die notwendigen Schritte zur Modellierung nur wenig automatisiert, sodass Testen, Monitoring und Prädiktion zunehmend Flaschenhälse im Entwurf verursachen.

Welches Ziel verfolgen wir mit AGenC?

Ziel des Projekts AGenC ist es, für CPS aus verschiedenen Anwendungsbereichen einen Werkzeugkasten mit einheitlich nutzbaren Methoden und interoperablen Technologielösungen zu entwickeln. Konkret wird ein Framework aus neuartigen Software-Methoden und -Werkzeugen, die Modelle für CPS erstellen, realisiert. Daher sollen zunächst generalisierte Schnittstellen zur Nutzung in diversen Anwendungsbereichen erstellt werden. Des Weiteren sollen neuartige Modelllerner, die einerseits auf Adversarial Resilience Learning aufsetzen und andererseits diskrete und kontinuierliche Modelle kombinieren, um so relevante Aspekte von Interpretierbarkeit bis Genauigkeit der Modelle gleichzeitig zu adressieren, entwickelt werden. Zur Bewertung der Modellqualität sollen Kriterien und Metriken zum Vergleich und zur Erweiterung verschiedener Modelle definiert werden. Insgesamt sollen Testfallgeneratoren, System-Monitore und -Prädiktoren, die auf Basis von Modellen funktionieren, umgesetzt werden. Dabei sind die Modelle in den Anwendungen modular, d.h. austauschbar, vergleichend oder ergänzend eingebunden.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

Die VIVAVIS AG bringt ihre Erfahrung und Kompetenz im Bereich Infrastruktur, insbesondere Energiesysteme und Netzleittechnik in das Projekt ein. Konkrete Arbeitsschwerpunkte sind Beiträge zu folgenden Aspekten:

- Definition der Anforderungen und Systemarchitektur

- Implementierung konkreter Schnittstellen zur Interaktion der Netzleittechnik mit dem AGenC-Framework

- Konzeptionierung, Implementierung und Validierung eines Werkzeugs, welche das Verhalten eines CPS während der Laufzeit überwacht und unerwünschte Systemzustände erkennt

- Entwurf und Implementierung eines Demonstrators für Energiesysteme

Wer sind unsere Projektpartner?

- Institut für Technische Logistik, Technische Universität Hamburg

- Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen

- Institut für Eingebettete Systeme, Technische Universität Hamburg

- OFFIS – Institut für Informatik

- SICK AG

- KALP GmbH

Wer fördert AGenC?

CACTUS

Laufzeit: 01.01.2023 bis 31.12.2025

Wofür steht CACTUS?

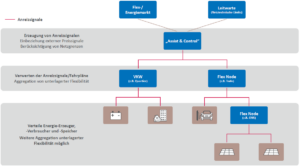

Connect, Assist & Control: Transparenz und Systemstabilität für Smart Energy Systeme

Wovon handelt CACTUS?

Die Herausforderung für die Dekarbonisierung des Energiesystems ist eine zunehmende Elektrifizierung und systemdienliche Vor-Ort Versorgung von Kundenanlagen, Quartieren und Ladeclustern. Dabei muss die Vor-Ort Versorgung, etwa durch gezielte Nutzung von lokalem Solarstrom oder Strom und Wärme aus Blockheizkraftwerken, mit dem Netz und Energiemarkt abgestimmt werden. Auf diese Weise können Netzengpässe reduziert und das Gesamtangebot an elektrischer Energie regional und zeitlich optimal genutzt und verteilt werden. Die Steuerbarkeit des Verteilnetzes bietet derzeit nur sehr begrenzte Möglichkeiten auf Marktseite, sodass in diesem Projekt Algorithmen zur Optimierung von Netzbetrieb und Markt entwickelt werden. Dazu werden außerdem Schnittstellen entwickelt, sodass die Teilnehmer des Energiemarktes kommunizieren können.

Welches Ziel verfolgen wir mit CACTUS?

Ziel des Projekts CACTUS ist die optimierte Netzauslastung und Energienutzung im Verteilnetz, durch das Heben von Flexibilitätspotentialen am Beispiel von Ladeclustern und Quartieren. Kernelement sind Anreize in Form von (virtuellen) Preissignalen, die dezentralen automatisierten Anlagen zur Verfügung gestellt werden. Einerseits soll dadurch Strom günstiger bezogen werden, andererseits soll es am Beispiel von Ladeclustern möglich werden, höhere Anschlussleistungen ohne Netzausbau freizugeben. Durch gezielte Kommunikation (Connect) werden Netzbetreiber unterstützt (Assist), erstens die Zulassung von weiteren Anlagen unter Einbezug von deren Flexibilität im Netz zu prüfen und zu bestätigen und zweitens prognostizierte Netzengpässe zu visualisieren und durch geeignete (virtuelle) Preissignale aufzulösen (Control). Der Algorithmus adaptiert (virtuelle) Preissignale entsprechend, sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit bei allen Schwankungen im Erzeugungs- und Verbrauchsverhalten die Netzgrenzen eingehalten und damit §13.2 EnWG Maßnahmen (Abschaltungen in der roten Ampelphase) vermieden werden. Dabei steht es Kundenanlagen frei auf diese (virtuellen) Preissignale zu reagieren oder nicht.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

Die VIVAVIS bringt in das Projekt ihre Erfahrung und Kompetenz im Bereich Infrastruktur, insbesondere Energiesysteme und Netzleittechnik ein. Konkrete Arbeitsschwerpunkte sind Beiträge zu folgenden Aspekten:

- Prototypische Anbindung eines CPO über das Protokoll OpenADR an die Netzleittechnik der VIVAVIS

- Prototypische Anbindung von Prognose-Informationen über das Protokoll CIM an die Netzleittechnik der VIVAVIS

- Ausgabe von Steuersignalen bzw. Fahrplanwerten an die iMSys-Infrastruktur aus der Netzleittechnik der VIVAVIS

- Unterstützung des Leitwarten-Personals durch Musterimplementationen eines Assistenzsystems in der Netzleittechnik der VIVAVIS

Wer sind unsere Projektpartner?

- AVAT Automation GmbH

- msu solutions GmbH

- Power Plus Communications AG

- Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg

- Technische Hochschule Ulm

- Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

- Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH

- Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim GmbH

- Stadtwerke Bernburg GmbH

Wer fördert CACTUS?

DiGO2.0

Laufzeit: 01.01.2025 bis 31.12.2028

Wofür steht DiGO2.0?

Distribution Grid Optimization 2.0

Wovon handelt DiGO2.0?

Die Energie-, Verkehrs- und Wärmewende stellen eine erhebliche Herausforderung für die Stromnetze dar. Nach den aktuellen Planungsrichtlinien würde der verstärkte Einsatz von Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen einen massiven Ausbau der Verteilnetze erfordern. Dies hätte hohe Kosten zur Folge und könnte die Transition zu einer CO2-neutralen Gesellschaft verlangsamen. Netzbetriebsplattformen können mithilfe intelligenter Messsysteme (iMSys) und Steuerboxen Netzzustände erfassen und Netzbelastungen durch gezielte Steuereingriffe, incentiviert über variable Netzentgelte, reduzieren. Kann die Netzbelastung durch gezielte Anreize reduziert werden, so muss dies in der Netzplanung berücksichtigt werden, um den Netzausbau zu minimieren.

Welches Ziel verfolgen wir mit DiGO2.0?

Das Ziel des Projekts ist es, die auf unrealistisch hohen Belastungen basierenden klassischen Netzplanungsgrundsätze abzulösen. Stattdessen sollen Grundsätze verwendet werden, die auf Zeitreihen basieren und Anreizinstrumente zur Netzentlastung berücksichtigen. Zu diesem Zweck werden adaptive Methoden für Last-, Erzeugungs- und Flexibilitätsprognosen mit einem Feldtest entwickelt und validiert. Mit diesen Prognosen werden Ansätze zur Anreizsetzung für netzdienliches Verhalten nach §14a und c EnWG getestet und weiterentwickelt. Die Daten aus dem Reallabor werden genutzt, um solche Flexibilitäten quantitativ in die Netzplanung einzubeziehen. Das Zusammenspiel der Komponenten, bestehend aus Algorithmen, Netzbetriebsplattform, iMSys, Steuerboxen und Kundenanlagen, wird sowohl im Labor als auch im Feld getestet.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

Die VIVAVIS bringt in das Projekt die Erfahrung und Kompetenz im Bereich Infrastruktur, insbesondere Niederspannungsnetzführung ein. Konkrete Arbeitsschwerpunkte sind Beiträge zu folgenden Aspekten:

- Mitwirkung zu den Anwendungsfällen und Anforderungen

- Verbesserung der automatisierten Erstellung von Netzmodellen

- Implementierung von Schnittstellen zum Daten- und Informationsaustausch zwischen den Projektpartnern

- Analyse des Netzzustands zur effektiveren Nutzung von Flexibilitäten durch Handlungsempfehlungen

- Prototypische Umsetzung und Erprobung eines Netzplanungs-Werkzeuges im Niederspannungsnetzleitsystem der VIVAVIS

Wer sind unsere Projektpartner?

Wer fördert DiGO2.0?

MeGA

Laufzeit: 01.10.2023 – 30.09.2026

Wofür steht MeGA?

Messsysteme für Großerzeugungs-Anlagen

Wovon handelt MeGA?

Zur Erreichung der Klimaziele durch Elektrifizierung in den Sektoren Wärme und Mobilität werden immer mehr Energiemengen benötigt. Über ein intelligentes Messsystem (iMSys) können diese Anlagen informationstechnisch sicher angebunden werden. Dies ist bislang für kleinere Erzeugungsanlagen definiert. Für Großerzeugungsanlagen werden wir im Projekt MeGA ein Konzept entwickeln und dieses im Anschluss in einem Feldtest umsetzen. Dadurch erschließen wir die Basis für die Nutzung des Cyber-Security-Konzeptes des Smart Meter Gateways (SMGW) in weiteren Anwendungsbereichen.

Welches Ziel verfolgen wir mit MeGA?

In einer Bestandsanalyse werden wir die zu berücksichtigenden Protokolle und Gegebenheiten aufnehmen, um eine auch im Bestand umsetzbare Lösung zu entwickeln. Für die steuernde Systemeinheit hinter dem SMGW werden wir ein Sicherheitskonzept, das der Bedeutung von großen Erzeugungsanlagen Rechnung trägt und auf internationalen Normen und Standards beruht, erstellen und prüfen.

Im Projekt soll ein SMGW mit hybrider WAN-Kommunikation entwickelt werden, um den besonderen Anforderungen z.B. im Bereich der Regelreserve an die Verfügbarkeit im Großerzeugungssegment gerecht zu werden. Das SMGW wird über eine WAN-Kommunikation mittels LTE 450 MHz sowie eine zweite WAN-Anbindung verfügen. Diese Entwicklung strahlt auch auf andere Einsatzbereiche aus, in denen das SMGW als alleinige WAN-Verbindung genutzt werden soll.

Das technische Umsetzungskonzept wird mit dem BMWK/BSI-Roadmap-Team während der Erstellung über regelmäßige Berichte abgestimmt.

Die dazu notwendige Backend-Infrastruktur wird im Projekt ebenfalls entwickelt und in die Systemumgebung eines Stadtwerkes eingebunden.

Mit unserem Konsortium bilden wir die Kette vom virtuellen Kraftwerk, über das Backend, das SMGW und die Steuereinheit bis zur Erzeugungsanlage.

Ziel ist es, in einem Feldtest große Erzeugungsanlagen anzubinden und somit einen Demonstrator für die technische Umsetzbarkeit zu schaffen. Mit diesem Projekt soll die Blaupause eines effizienten Zusammenwirkens aller Komponenten erstellt und erprobt werden.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

- Erarbeiten der Spezifikation und Umsetzungskonzepte

- Weiterentwicklung der Steuereinheit

- Weiterentwicklung des Backend-Systems

- Koordination der Öffentlichkeitsarbeit

- Absprache mit BMWK/BSI-Roadmap-Team

- Gesamtprojektleitung

Wer sind unsere Projektpartner?

- Theben AG

- Technische Hochschule Ulm

- Hochschule Albstadt-Sigmaringen

- Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE

- SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG

- TransnetBW GmbH

- ane.energy

Wer fördert MeGA?

NEED

Laufzeit: 01.09.2023 – 30.08.2027

Wofür steht NEED?

Neue Daten für die Energiewende

Wovon handelt NEED?

Das Projekt NEED (NEuE Daten für die Energiewende) verfolgt den Aufbau einer nationalen Energiedatenplattform für Planungszwecke. In diesem Zusammenhang sollen keine bestehenden Datenplattformen ersetzt, sondern vielmehr als Quelle in das Ökosystem integriert werden. Neben konventionellen Datenquellen, sollen auch Möglichkeiten erforscht werden, um vorhandene Lücken mit synthetischen Daten zu schließen. Die verschiedenen Datenquellen werden durch Ontologien verknüpft, um semantische Anfragen und damit die Anbindung von Planungswerkzeugen zu ermöglichen.

Welches Ziel verfolgen wir mit NEED?

Mithilfe der NEED-Plattform wird die Planungsgrundlage in Form von Daten unterschiedlicher Ebenen und Domänen digital verfügbar gemacht und auf Basis von Ontologien miteinander verknüpft. Damit entsteht ein Baukasten für durchgängige Planungsaufgaben vom Gebäude bis zur Infrastruktur, der automatisierte, modellbasierte Analysen über Systemgrenzen hinweg ermöglicht. Neben einer Qualitätsverbesserung durch transparente, digitale und verifizierte Daten, werden Kosten- und Zeitaufwände zur Datenakquise und -aufbereitung, die bei Planungsprozessen einen Anteil von mehr als 2/3 ausmachen, erheblich reduziert. Mit der NEED-Plattform werden die Prozesse im Kontext eines Datenökosystems erheblich vereinfacht und beschleunigt. Heterogene energiebezogene Datenquellen werden automatisiert zusammengeführt und mittels Ontologien logisch und konsistent über die verschiedenen Sektoren sowie zeitliche und räumliche Ebenen, verknüpft. Durch die Integration von konventionellen Daten und die Ableitung synthetischer Daten, ergibt die NEED-Plattform ein robustes, pflegeleichtes und flexibles Werkzeug zur Ableitung von Energiemaßnahmen auf verschiedenen räumlichen Ebenen, ohne das Gesamtbild aus dem Blick zu verlieren.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

Die VIVAVIS bringt in das Projekt ihre Erfahrung und Kompetenz im Bereich Infrastruktur, insbesondere in Bezug auf Energiesysteme und deren Daten, ein. Konkrete Arbeitsschwerpunkte sind Beiträge zu folgenden Aspekten:

- Anwendungsfälle, Stakeholder und Geschäftsmodelle

- Bewertung der Taxonomie und der Ontologie aus Sicht eines Netzbetreibers

- Schnittstellen zwischen der NEED-Plattform und Partnerwerkzeugen

- Anbindung von Netzleittechnik zur Evaluierung der Plattform

Wer sind unsere Projektpartner?

- Technische Universität München

- Computational Modelling Pirmasens GmbH

- ENIANO GmbH

- fortiss GmbH

- GEF Ingenieur AG

- GGEW Bergstraße AG

- GridData GmbH

- IQ Energieinstitut GmbH

- Karlsruher Institut für Technologie

- Siemens AG

- Stadtwerke Neuburg an der Donau

- Technische Universität Darmstadt

- Technische Universität Dortmund

- RWTH Aachen

Wer fördert NEED?

Optinetz – Bosbüll

Laufzeit: 01.11.2022 bis 31.10.2026

Wofür steht Optinetz – Bosbüll?

Betriebsoptimierung des Wärmenetzes einschließlich der Nutzung von Strom aus EE und Abwärme aus der Wasserstoffproduktion in Bosbüll

Wovon handelt Optinetz – Bosbüll?

Die erfolgreiche Dekarbonisierung im Wärmesektor hängt von Effizienzmaßnahmen an der Gebäudehülle und der Anlagentechnik sowie der vermehrten Integration von erneuerbaren Energien (EE) ab. Insbesondere gewinnen sektorübergreifende (Strom- und Wärmesektor) Betriebsführungen von lokalen Nahwärmenetzen für die Dekarbonisierung des Wärmesektors und den Ausbau der erneuerbaren Energien zunehmend an Bedeutung. In einem lokalen Stromsystem mit hohen Anteilen von EE steigt die Anzahl der Stunden, in denen das Angebot die Nachfrage übersteigt, stetig. Die Flexibilitätsreserven der Wärmeversorgung sind in Zeiten verfügbar, in denen der Stromverbrauch niedriger ist als die ins Netz eingespeiste Menge aus erneuerbaren Energiequellen. Anstatt die Erzeugungsanlagen abzuregeln, kann der Strom dann gespeichert oder beim Betrieb eines Wärmenetzes genutzt und damit die Netzstabilität gesichert werden. Hierfür soll die Systemflexibilität von der Wärmeerzeugung über die Wärmeverteilung bis zur Wärmeübergabe in Gebäuden optimal genutzt werden. Jedoch sind in dem meist wärmegeführten Betrieb von Wärmenetzen einzelne Systemkomponenten nicht aktiv in die Optimierung des Gesamtsystems integriert. Für eine systemübergreifende Optimierung sollen Potenziale der prädiktiven Regelung mit Hilfe der künstlichen Intelligenz (KI) erschlossen werden.

Welches Ziel verfolgen wir mit Optinetz – Bosbüll?

Der Fokus von Optinetz – Bosbüll liegt auf der Umsetzung von optimierten Betriebsstrategien. Dies soll mit Hilfe KI basierter, prädiktiver Regelung unter Berücksichtigung von technischen, wirtschaftlichen und regulatorisch-rechtlichen Aspekten durchgeführt werden. Die grundlegenden technischen Aspekte beinhalten dabei die simulationsgestützte Entwicklung einer KI- und prognosebasierten Betriebsführung für das Wärmenetz zur maximalen Nutzung des eigenen lokal erzeugten Stroms aus PV- und Windkraftanlagen und der erlösoptimierten Vermarktung im Strommarkt. Darüber hinaus sollen die Einbindung von Abwärme aus der Wasserstoffproduktion ins Wärmenetz und die Nutzung von thermischen Speichern im Lastmanagement mitberücksichtigt werden. Damit soll eine Erhöhung des Gesamtwirkungsgrads der Wasserstoffproduktion durch die Einbindung der Abwärme ins Wärmenetz ermöglicht werden.

Neben den technischen Aspekten werden wirtschaftliche und regulatorisch rechtliche Aspekte, vor allem der wirtschaftliche Betrieb von lokalen PV- und Windkraftanlagen nach dem Auslauf der EEG-Vergütung und der Ansatz motivierender Tarifmodelle untersucht. Die detaillierte Analyse der Betriebsstrategien mit Hilfe des umfassenden Monitorings innerhalb des Leuchtturmprojektes führt zu einer geeigneten Datengrundlage für die Übertragbarkeit auf weitere ähnliche Projekte. Die Durchführung des beschriebenen Vorhabens kann eine nahezu klimaneutrale Wärmeversorgung in Bosbüll ermöglichen.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

- Anbinden der Partner über Schnittstellen an die Softwareplatform der VIVAVIS. Die unterschiedlichen Daten der verschiedenen Domains sollen über die Softwareplatform normalisiert werden. Diese Daten werden dann allen Bedarfsträgern des Projektes zur Verfügung gestellt, unter Anderem der VIVAVIS-Tochtergesellschaft eoda um KI-basierte Auswertungen und Prognosen im Bereich der Betriebsführung durchführen zu können. Der Rückfluss der Daten und sich ergebener Betriebs-Optimierungen werden über das VIVAVIS-System unabhängig von einzelnen ggf. herstellerspezifischen Schnittstellen standardisiert und zur Verfügung gestellt.

- Qualitätssicherung für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, (unterstützend für eoda) sowie Mess- und Monitoring-Konzepte.

- Darüber hinaus wird die VIVAVIS die Übertragbarkeit der im Projekt gewonnenen Erkenntnisse auf andere Anwendungsfelder analysieren und mögliche Geschäftsmodelle zusammen mit den Partnern benennen. Somit dient das Projekt als Pilot für ähnliche Anwendungsfälle.

Wer sind unsere Projektpartner?

- Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE

- GP JOULE GmbH

- ARGE Netz GmbH & Co. KG

- eoda GmbH

- YADOS GmbH

Wer fördert Optinetz – Bosbüll?

PICNIC

Laufzeit: 01.03.2024 – 28.02.2027

Wofür steht PICNIC?

Powerquality Improvement by deCeNtralized IntelligenCe

Wovon handelt PICNIC?

Im Projekt PICNIC werden die Anforderungen einer effizienten Spannungsqualitätsregelung mit vorhandenen Ansteuerungsmöglichkeiten untersucht. Hierfür werden als dezentrale Komponente u.A. Ladeinfrastruktur und Speichersysteme betrachtet. Zur zentralen Ansteuerung soll die Infrastruktur der Intelligente Messsysteme (iMSys) verwendet werden. Innerhalb dieser Randbedingung werden verschiedene Spannungsqualitätsmerkmale wie Flicker, Oberschwingungen, Unsymmetrie und das Reaktionsvermögen auf schnelle Spannungsänderungen untersucht und hinsichtlich der Netzdienlichkeit und der Versorgungssicherheit bewertet.

Welches Ziel verfolgen wir mit PICNIC?

Identifikation und Abschätzen von Störgefahren (Flicker, Oberschwingungen, schnelle und unsymmetrische Spannungsänderungen) in den Verteilnetzen zur Verbesserung derer Spannungsqualität durch die Weiterentwicklung von Backend-Systemen, Kommunikationstechnik und Messsystemen auf Basis verschiedener Kriterien.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

- Ergänzung der erweiterten Steuerbox auf Basis der ACOS730-Serie um die Möglichkeit zur Quantifizierung von Spannungsqualitätsmerkmalen durch Anbindung von Messtechnik.

- Erweiterung des IEC 61850 Datenmodells in der Steuerbox um gemessene Spannungsqualitätsmerkmalen zur Bereitstellung für das Backend.

- Softwareanpassung am CLS-Operator zur Auslesung der Spannungsqualitätsmerkmalen und Bereitstellung dieser Messdaten an Projektpartner.

- Aufbau und Betrieb einer Laborumgebung und Anbindung der Projektpartner.

Wer sind unsere Projektpartner?

- Bayernwerk Netz GmbH

- Braunschweiger Netz GmbH

- FGH e.V.

- Phoenix Contact Electronics

- PION Technology AG

- RWTH Aachen IAEW

- SMA Solar Technology AG

- TU Braunschweig – elenia

Wer fördert PICNIC?

RESIGENT

Laufzeit: 01.01.2023 bis 30.06.2024

Wofür steht RESIGENT?

Strommarkt- und netzorientiertes Energiemanagement von flexiblen Verbrauchseinrichtungen auf Basis resilienter Steuerungsfunktionen im Kontext dezentraler, agentenbasierter Algorithmen.

Wovon handelt RESIGENT?

Die aktuellen Entwicklungen der Elektromobilität sowie der Energiewende haben bereits heute unmittelbare Auswirkungen auf den Strommarkt und das Stromnetz. Beispielsweise ist hier ein signifikanter Anstieg von Netzlasten mit hoher Gleichzeitigkeit und langer Nutzungsdauer zu nennen. Demgegenüber stehen die Interessen der Kunden der Elektromobilität nach jederzeitiger Verfügbarkeit und damit des Energiemarktes insgesamt. Die Steuerbarkeit des Verteilnetzes bietet derzeit nur sehr begrenzte Möglichkeiten auf Marktseite, um netzdienliche Schaltungen oder präventives Netzverhalten zu incentivieren. Es ist daher deutlich, dass es gesamtheitlich eingebundene Systemkonzepte, Schnittstellen und Marktmodelle bedarf.

Welches Ziel verfolgen wir mit RESIGENT?

Das Projekt RESIGENT verfolgt das übergreifende Ziel, optimierte Schaltungen und Ladeprozesse an einer neuartigen Ladesäule über dezentrale, agentenbasierte Algorithmen zu ermöglichen, so dass systemdienliche Funktionen durch den nicht-regulierten Strommarkt zur Verfügung gestellt werden können.

Damit soll die Resilienz der Netze im Sinne einer höheren Versorgungssicherheit sowie die Abfahrsicherheit (Elektrofahrzeuge) der EV-Nutzer erhöht werden. Entsprechend aktuellen (2‘2023) regulativen Vorgaben wird das intelligente Messsystem (iMSys) hierbei zum Einsatz kommen und ein marktorientiertes Lastmanagement dynamisch, intelligent und flexibel für die Elektromobilität möglich werden.

Die im Projekt RESIGENT entwickelten Lösungen werden in zwei Netzabschnitten des Projektpartners Stadtwerk Haßfurt in realen Szenarien in Verbindung mit einem flexiblen Stromtarif erprobt und bewertet. Die Ergebnisse werden als Lösung in die Entwicklung der innovativen VIVAVIS-Produkte einfließen. So ist z.B. die Anbindung der VIVAVIS-Steuerbox an ein HEMS (Home Energy Management System) mit standardisierter bidirektionaler Kommunikation nach VDE-AR E 2829-6 (EEBUS) mit marktlichen Erweiterungen ein Projektziel. Die Ergebnisse sollen in die Standardisierung einfließen.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

- Anbindung eines HEMS des Partners Hager über das Protokoll EEBUS an die FNN-konforme Steuerbox der VIVAVIS mit neuen tariforientierten Anwendungsfällen

- Einbindung dieser neuen Anwendungsfälle in die Systemlandschaft intelligenter Messsysteme der VIVAVIS über das Protokoll IEC 61850

- Anbindung eines transparenten CLS-Kanals aus dem intelligenten Messsystem an die vorhandene Systemlandschaft der VIVAVIS zur Nutzung des MQTT-Protokolls

- Ausleitung des MQTT-Protokolls aus der Systemlandschaft der VIVAVIS zu einem beliebigen Marktteilnehmer (im Projekt: an den Projektpartner Hager und Uni Siegen)

Um diese Ziele zu erreichen, wird die VIVAVIS verschiedene vorhandene Produkte in das Projekt einbringen und vorhandene Lösungen für das Projektziel weiterentwickeln.

Wer sind unsere Projektpartner?

- Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.

- EEBus Initiative e.V.

- Hager Electro GmbH & Co. KG

- Hochschule Ruhr West

- Stadtwerk Haßfurt GmbH

Wer fördert RESIGENT?

Forschungszulage

Weitere Informationen

Forschungszulage nach dem Forschungszulagengesetzes (FZulG)

Projektlaufzeit: unbegrenzt

Zusammenfassung:

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz – FZulG) vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763) wurde eine neue steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung in Form einer Forschungszulage eingeführt. Die steuerliche Förderung tritt dabei neben die gut ausgebaute Projektförderlandschaft und soll den Investitionsstandort Deutschland stärken und die Forschungsaktivitäten insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen anregen.

Die VIVAVIS ist zur Inanspruchnahme der Forschungszulage berechtigt. Die Anspruchsberechtigung setzt die Durchführung eines begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhabens) voraus. Begünstigt sind FuE-Vorhaben, soweit sie einer oder mehreren der Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung zuzuordnen sind.

Die Höhe der Forschungszulage richtet sich nach den förderfähigen Aufwendungen für eigenbetrieblich durchgeführte FuE-Vorhaben.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen (BMF)

Ziele und Schwerpunkte der VIVAVIS:

Die VIVAVIS hat für verschieden Entwicklungsprojekte aus allen Entwicklungsbereichen die Forschungszulage erfolgreich beantragt und stärkt damit die eigene Wettbewerbsfähigkeit.

Grundlage der Förderung über:

Bundesministerium der Finanzen (BMF)

Unser Beratungspartner:

Erfolgreich beendete Förderprojekte

FlexChain

Laufzeit: 01.09.2020 bis 29.02.2024

Wofür steht FlexChain?

Blockchain-induzierte Aktivierung kleiner Flexibilitätspotenziale im Niederspannungsnetz.

Wovon handelt FlexChain?

Hauptziel des Projektes ist es, einzelnen Haushalten eine aktive Teilhabe am Energiesystem zu ermöglichen. Dafür wird eine dezentrale Handelsplattform geschaffen, die Energieerzeugung, -speicherung, sowie den -verbrauch dynamisch den Bedürfnissen der Orts- und Stadtnetze anpasst. Auf diese Weise wird die Versorgung der Haushalte und Stabilität der Netze auch aus erneuerbaren Energien sichergestellt. Dieses System soll einzelne Haushalte dazu anregen, ihre Flexibilitäten wie beispielsweise Wärmepumpen oder Ladestationen für einen netzdienlichen Einsatz bereitzustellen. Zusätzlich werden effektive Alternativen zum sonst üblichen Netzausbau für Netzbetreiber geboten. Eine automatisierte Durchführung, die nachhaltige Dokumentation komplexer Prozesse sind auf Basis der Blockchain-Technologie umgesetzt, der Weg in eine grüne Zukunft, an der jeder teilhaben kann.

Der im Energiesektor durch die Energiewende ausgelöste strukturelle Wandel verursacht eine Vielzahl an Herausforderungen. Die zunehmende Verbreitung von erneuerbaren Energiequellen in Form von Wind- als auch Solaranlagen verdrängt die bisher zentrale, planbare Erzeugung von Strom mittels fossiler Energieträger wie Kohle oder Gas. Um angemessen auf diese Entwicklungen zu reagieren, müssen neue Konzepte und Lösungen gefunden und erprobt werden. Dort setzt das im Herbst 2020 gestartete Forschungsprojekt „FlexChain“ an. Das vom gemeinnützigen August-Wilhelm Scheer Institut initiierte Vorhaben wird bis 2023 untersuchen, wie auch kleinere Verbrauchs-, Speicher- als auch Erzeugerkapazitäten (bspw. Hausspeicher, Wärmepumpen, Ladestationen von Elektroautos etc.) in einem marktorientierten Prozess wirtschaftlich und technisch sinnvoll aktiviert werden können. Dadurch sollen lokale Verteilnetze fit für die Herausforderungen der Energiewende gemacht werden und gleichzeitig Akteursgruppen – wie private Haushalte und Kleinunternehmen – bessere Mitwirkungsmöglichkeiten geboten werden.

Welches Ziel verfolgen wir mit FlexChain?

Das Ziel des Vorhabens „FlexChain“ ist es, eine einfache und dezentral organisierte Marktplattform zu schaffen, die insbesondere Haushalte dazu befähigt und ermutigt, die eigenen Flexibilitäten für einen netzdienlichen Einsatz zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus soll dem Netzbetreiber eine Alternative zur konventionellen Netzverstärkung geboten werden. Um das zu erreichen, sollen energieerzeugende Anlagen, Speicher und Verbraucher ihr Erzeugungs-, Verbrauchs- oder Speicherverhalten dynamisch und anreizbasiert nach den Bedürfnissen der Energienetze anpassen können. Bisher wird dieses Potenzial von Haushalten und Kleinunternehmen nur bedingt genutzt.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

Die VIVAVIS bringt in das Projekt ihre Erfahrung und Kompetenz im Bereich Infrastruktur, insbesondere in Bezug auf Energiesysteme und Fernwirktechnik in das Projekt ein. Konkrete Arbeitsschwerpunkte sind Beiträge zu folgenden Aspekten:

- Mitwirkung zu den Anforderungen und Systemarchitektur

- Erstellung eines industrietauglichen Moduls (embedded Hardware) zur Aufnahme eines Blockchain Light Nodes

- Entwurf und Implementierung von übergreifenden Prozessen zwischen Markt- und Steuerungslogik

- Erweiterung unserer Kompetenzen im Umfeld der Blockchain-Technologie

Wer sind unsere Projektpartner?

- August-Wilhelm-Scheer-Institut für digitale Produkte und Prozesse gGmbH

- Hager Electro GmbH und Co. KG

- Stadtwerke Saarlouis GmbH

- OLI Systems GmbH

Wer fördert FlexChain?

SMaaS

Laufzeit: 01.03.2020 bis 28.02.2023

Wofür steht SMaaS?

Gestaltung eines Serviceproduktes zum lokalen Stromhandel – Smart Microgrids as a Service

Wovon handelt SMaaS?

Das Ziel von SMaaS ist die ökonomisch sinnvolle lokale Versorgung von Nachbarschaften oder Industriegebieten durch lokale Ressourcen über Bereitstellung von Informationen zu ermöglichen und zu optimieren. Dazu wird zur notwendigen informationstechnischen Infrastruktur ein Marktmechanismus entwickelt, der es Verbrauchern ermöglicht lokal erzeugte Energie untereinander zu handeln. Aus beiden Komponenten wird letztlich ein Serviceprodukt entwickelt, das in beliebigen anderen Einsatzgebieten Verwendung finden kann. Darüber hinaus ist das Produkt auch international in Microgrids einsetzbar, die zur Verbesserung der allgemeinen Stromversorgung implementiert werden. Neben elektrischer Energie wird im Projekt auch explizit Wärmeenergie betrachtet. Damit wird neben einer verbesserten lokalen Elektrizitätsversorgung auch die lokale Wärmeversorgung erleichtert.

Es entsteht ein marktorientierter Koordinationsmechanismus, der zwischen Kunden, einer Schnittstelle für deren Präferenzerfassung, verschiedenen Optimierungslösungen für den Verbrauch von Strom, Wärme und Kälte, sowie weiteren angeschlossenen Smart Services vermittelt. Dieser komplexe und intelligente Service soll als ein möglichst generisches Produkt entwickelt werden, damit er quasi „von der Stange“ für verschiedene Kunden, z. B. Quartiere aus Altbaubestand, modular und individuell angepasst werden kann.

Welches Ziel verfolgen wir mit SMaaS?

Ein zentraler Aspekt des Vorhabens ist die Entwicklung eines umfassenden Serviceprodukts, das in Bestands- und Neubaugebieten gleichermaßen zum lokalen Energiehandel eingesetzt werden kann. Hierzu ist die übergreifende Vernetzung aus Erfassung, Normalisierung, Optimierung und Einbindung des Energiekunden notwendig.

Die VIVAVIS AG schafft die Schnittstellen zur notwendigen Vernetzung und sorgt für Bereitstellung der normalisierten Daten für alle Anwendungen.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

VIVAVIS bringt ihre Erfahrung und Kompetenz im Bereich Infrastruktur, der Messdatenerfassung und insbesondere der Datennormalisierung und -weitergabe. Konkrete Arbeitsschwerpunkte sind Beiträge zu folgenden Aspekten:

- Realisierung einer mit individuellen Schnittstellen an die Partnersysteme ausgestatteten Datenplattform, die in der Lage ist die im Systemkontext erforderlichen Mess- und Analysetechnologien miteinander zu vernetzen

- Datenbereitstellung für prädiktive Analysen unmittelbar aus Kundenentscheidungen und Veränderungen im Verbrauchs- bzw. Versorgungsverhalten

- Integration von Mess- und Feldtechnik in eine Systemplattform unter Anwendung einer Normierung der technologischen Besonderheiten

Wer sind unsere Projektpartner?

- Berg GmbH

- Selfbits GmbH

- Stadtwerke Ettlingen GmbH

- Energie Südwest

- Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Wer fördert SMaaS?

SmartGridCluster

Laufzeit: 01.09.2020 bis 31.08.2023

Wofür steht SmartGridCluster?

Betrieb eines Smart-Grid-Clusters als virtuelles Kraftwerk unter Berücksichtigung einer BSI-konformen Kommunikation.

Wovon handelt SmartGridCluster?

Bei der Konzeption von intelligenten Verteilnetzen standen bisher (vor 2020) die Herausforderungen der Integration von Erneuerbaren Energien unter Wahrung der Netzqualität im Vordergrund. Inzwischen sind eine Reihe neuer Anforderungen hinzugekommen, insbesondere durch die Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) an die intelligenten Messsysteme (iMSys). Die Digitalisierung in der Energiewende, der Datenschutz, die Sicherheit der Kommunikation, ein veränderter dynamischer Bedarf an Blindleistung in den Netzen, verschiedenartige Betriebsziele der Stakeholder (Einspeisung, Eigenstromnutzung, Systemdienstleistungen) und die Intention des Gesetzgebers, verstärkt Marktmechanismen in den Steuerungsprozessen wirksam werden zu lassen, spielen eine immer größere Rolle.

Mit dem Projekt werden folgende Themen adressiert:

- Konzeption einer Kommunikationsinfrastruktur zur Verteilnetzautomation für zukünftige smarte Verteilnetze, unter Berücksichtigung der Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

- Konzeption eines virtuellen Kraftwerks für das netzübergreifende Blindleistungsmanagement unter Einbeziehung verschiedenartiger innovativer Betriebsmittel

- Verbesserung der Netzqualität in Form von Oberschwingungskompensation, Spannungs-symmetrierung und Frequenzbeeinflussung im Verteilnetz durch Entwicklung und Einsatz neuartiger Umrichter

- Berücksichtigung von dezentralen Marktmechanismen zur lokalen Nutzung von Wirkleistung und Systemdienstleistungen

- Entwicklung eines übergeordneten Gesamtregelkonzeptes zur Erreichung der beiden Ziele: Verbesserung der Netzqualität und netzübergreifendes Blindleistungsmanagement

Das Projekt setzt auf das Forschungsprojekt „Verteilnetz 2020“ auf und überführt die dortigen Technologien auf neue Kommunikationswege und Protokolle gemäß den Anforderungen des BSI an intelligente Messsysteme.

Welches Ziel verfolgen wir mit SmartGridCluster?

Das Hauptziel der VIVAVIS innerhalb des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung eines Systemkonzepts für die Verbesserung der Beobachtbarkeit und Steuerungsmöglichkeit des elektrischen Energieversorgungsnetzes. Aufgrund der Anforderungen, die sich aus den neuen Randbedingungen wie dezentraler Einspeisung, neuen Verbrauchern (z.B. Elektromobilität) und so weiter ergeben, muss der Netzbetreiber den Netzzustand bis in die Niederspannungsebene beurteilen können. Der im Vorprojekt „Verteilnetz 2020“ entwickelte Regler, der an vorhandenen Komponenten wie Strangreglern und PV-Anlagen auch Steuerungen für die Netzstabilität und -optimierung selbständig vornehmen kann, ist dabei eine wichtige, neue Komponente, die mit einzubinden ist.

Die Erweiterung der Anwendungsfälle für die sichere Kommunikation zwischen erweiterter FNN-Steuerbox, Smart Meter Gateway bis in die dezentralen und zentralen Komponenten des Gesamtsystems ist eine neue Herausforderung. Die in den EEG-Anlagen gemessenen, nicht personenbezogenen Daten sollen ausgekoppelt werden, um sie in einem Blindleistungsregler verarbeiten zu können und entsprechende Steuersignale zu generieren.

Die Nutzung einer BSI-konformen Kommunikationsstruktur mittels iMSys rundet das Gesamtbild ab.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

Die VIVAVIS bringt in das Projekt seine Erfahrung und Kompetenz im Bereich Infrastruktur, insbesondere Energiesysteme und Fernwirktechnik sowie die Erfahrungen rund um den CLS-Kanal eines iMSys und der einzusetzenden FNN-konformen Steuerbox ein. Konkrete Arbeitsschwerpunkte sind Beiträge zu folgenden Aspekten:

- Verbesserung der Beobachtbarkeit des elektrischen Energieversorgungsnetzes für den Netzbetreiber mit Hilfe der Netzleittechnik (Weitergabe von Messwerten aus dem CLS-Kanal)

- Lösung für eine standardisierbare Einbindung von Reglern für Teilnetze in das Gesamtsystem (über ModBus® TCP)

- Lösung für eine durchgängige Konfiguration des Systems zur Integration der Komponenten

- Lösung für die Gerätetechnik (Steuerbox und Kommunikation) für einen BSI-konformen Aufbau unter Berücksichtigung der dezentralen Anforderungen

- Erprobung des Gesamtsystems im Feldtestgebiet

Wer sind unsere Projektpartner?

- Eberle GmbH & Co KG

- KACO new energy GmbH

- Grass Power Electronics GmbH

- Power Plus Communications AG

- Infra Fürth GmbH

- Technische Universität München

- Technische Hochschule Nürnberg

Wer fördert SmartGridCluster?

SMECON-Box

Laufzeit: 01.02.2021 bis 31.01.2024

Wofür steht SMECON-Box?

Smart-MEter-CONtrol-Box

Wovon handelt SMECON-Box?

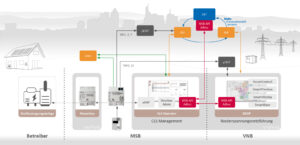

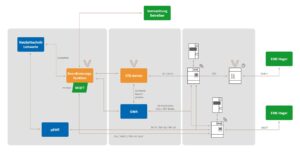

Im Rahmen des Projekts sollen Smart-Meter-Gateway und FNN-Steuerbox im Hinblick auf die Möglichkeiten zur Optimierung des Netzbetriebs (Spannungsregelung, Blindleistungsmanagement, Netzverlustminimierung, Lademanagement, etc.) untersucht werden. Das übergreifende Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung einer intelligenten Steuerbox, der SMECON-Box, die lokale Intelligenz und zentrale Ansteuerbarkeit als Novum vereint. Somit kann die Notwendigkeit einer Fernsteuerung durch den Netzbetreiber minimiert werden.

Das Gesamtziel von VIVAVIS ist die Entwicklung und Erprobung der Backend-Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen von Netzbetreibern und Messstellenbetreibern die zur Steuerung von lokalen Anlagen (PV-Anlagen, Wallboxen, Wärmepumpen etc.) benötigt werden. Das Projektziel der SMECON-Box ist ohne eine Einbindung in die Backend-Infrastruktur des intelligenten Messsystems (iMSys) nicht umsetzbar. Konkret müssen neue Schnittstellen zum Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Rollen im Energiesystem geschaffen werden.

Ein zentraler Fokus liegt auf der Entwicklung netzstützender Ladestrategien von Elektroautos. Das Ziel ist, den Netzbetrieb zu optimieren und den Verbraucher dabei so wenig wie möglich einzuschränken. Die entwickelten Algorithmen werden auf der SMECON-Box implementiert und in Simulationen, im Labor und im Feld getestet. Der Zugang zu den Geräten und deren Informationen kann gemäß den Vorgaben aus dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) nur über eine regelkonforme Backend-Anbindung des iMSys und damit der SMECON-Box erfolgen.

Im Vorhaben sollen wertvolle Erfahrung im Betrieb der SMGWs und FNN-Steuerboxen insbesondere auch zur Ansteuerung von dezentralen Elektrofahrzeugladepunkten gesammelt werden. Hierfür sollen die Schnittstellen und die Kommunikation zu den Anlagen, insbesondere zu Wallboxen und das einwandfreie Zusammenwirken der Backend-Systeme ausführlich getestet und untersucht werden.

Welches Ziel verfolgen wir mit SMECON-Box?

Die Kommunikation über das iMSys ermöglicht den Zugriff auf lokale Erzeugung und Flexibilitäten. Zusammen mit der FNN-Steuerbox kann ein effizienter und sicherer Betrieb von lokalen Energiesystemen in der Niederspannung mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien ermöglicht werden.

Im Rahmen des Projekts können wichtige Erfahrungen hinsichtlich Möglichkeiten und Grenzen der gesetzlich vorgegebenen Infrastruktur (iMSys) einerseits und mit dem Betrieb der SMGWs und FNN-Steuerboxen andererseits, insbesondere auch zur Ansteuerung von dezentralen Elektrofahrzeugladepunkten, gesammelt werden. Neben Elektrizität, wird auch eine sektorübergreifende Interaktion mit dem Wärmesektor (über die Wärmepumpe) untersucht.

In welchen Bereichen liegen die Arbeitsschwerpunkte der VIVAVIS?

VIVAVIS bringt ihre Erfahrung und Kompetenz im Bereich Infrastruktur, insbesondere GWA-Systemumgebung und Steuerung aus der Netzleittechnik in das Projekt ein. Konkrete Arbeitsschwerpunkte sind Beiträge zu folgenden Aspekten:

- Entwicklung interoperabler Schnittstellen zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber auf Basis der regulativen Vorgaben aus dem MsbG unter Einsatz einer iMSys-Infrastruktur

- Bestimmung der benötigten Use-Cases in der Kommunikation zwischen den Backend-Systemen

- Entwicklung von prototypischer Software zur Kommunikation zwischen den Backend-Systemen

- Entwicklung von prototypischer Software zur Kommunikation zwischen Backend-System und SMECON-Box

- prototypische Gesamtintegration des Vorhabens

- Integrationsfähigkeit in die iMSys-Infrastruktur

- Steuerungsfähigkeit durch einen Netzbetreiber

Wer sind unsere Projektpartner?

Wer fördert SMECON-Box?

Unsere Förderprojekte auf YouTube

VIVAVIS I Förderprojekt PICNIC

VIVAVIS I Warum gibt es das Förderprojekt MeGa?

VIVAVIS I Welche Ziele verfolgt das Förderprojekt MeGa?

VIVAVIS I Warum gibt es das Förderprojekt RESIGENT?

VIVAVIS I Welche Ziele verfolgt das Förderprojekt RESIGENT?

VIVAVIS I Warum gibt es das Förderprojekt NEED?

VIVAVIS I Welche Ziele verfolgt das Förderprojekt NEED?

VIVAVIS I Es gibt Neuigkeiten beim Förderprojekt CACTUS!

VIVAVIS I Warum gibt es das Förderprojekt CACTUS?

VIVAVIS I Welche Ziele verfolgt das Förderprojekt CACTUS?

Ihre VIVAVIS Ansprechpartner

Wissenschaftlicher Mitarbeiter & Referent für Standardisierung und Förderprogramme

Sven Sauerbaum

Wissenschaftlicher Mitarbeiter & Referent für Standardisierung und Förderprogramme

Telefon: +49 7243 218 993

Mobil: +49 172 633 8973

Leitung Gremien und Förderprojekte

Jörg Schmidtke

Leitung Gremien und Förderprojekte

Telefon: +49 7243 218 719

Mobil: +49 173 543 7855

E-Mail schreiben